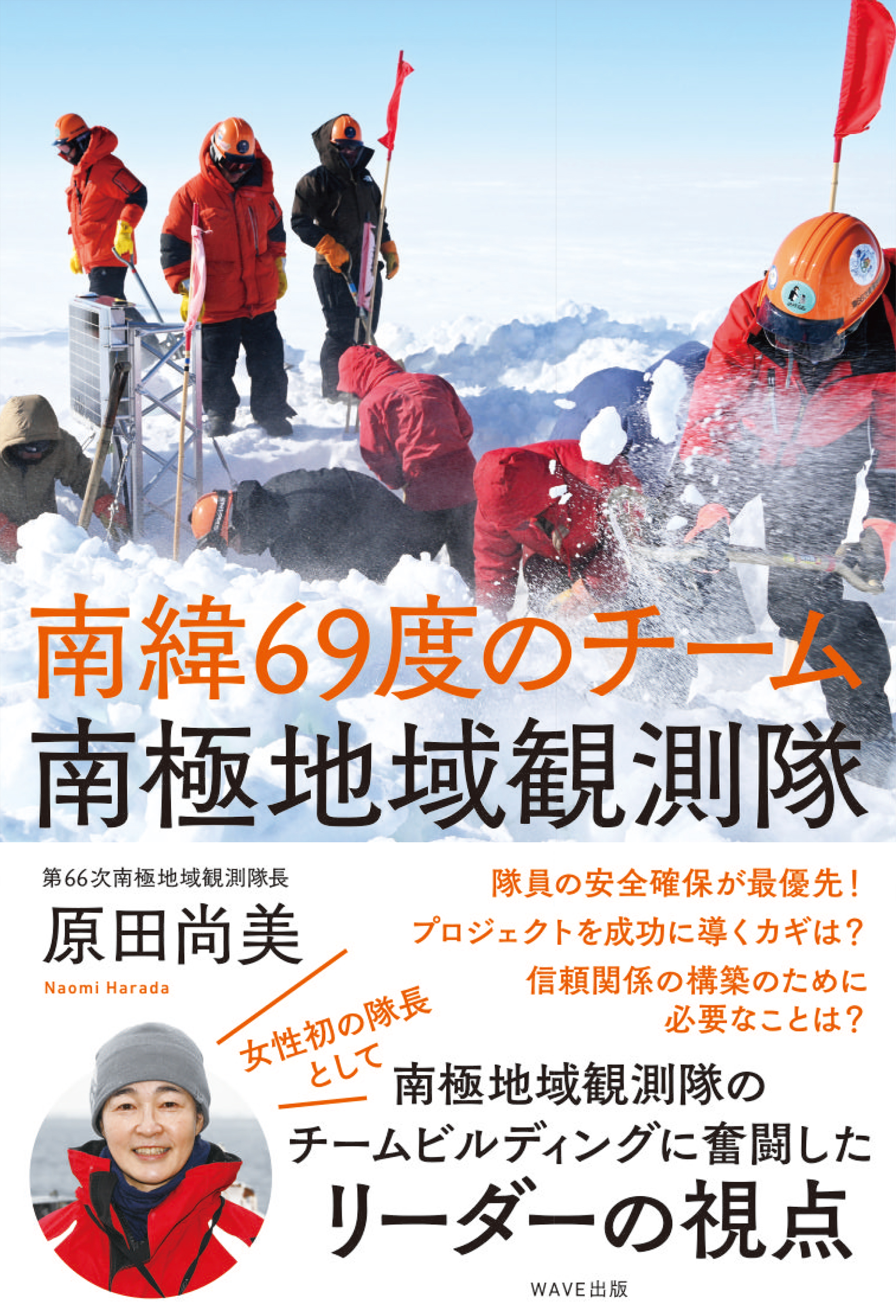

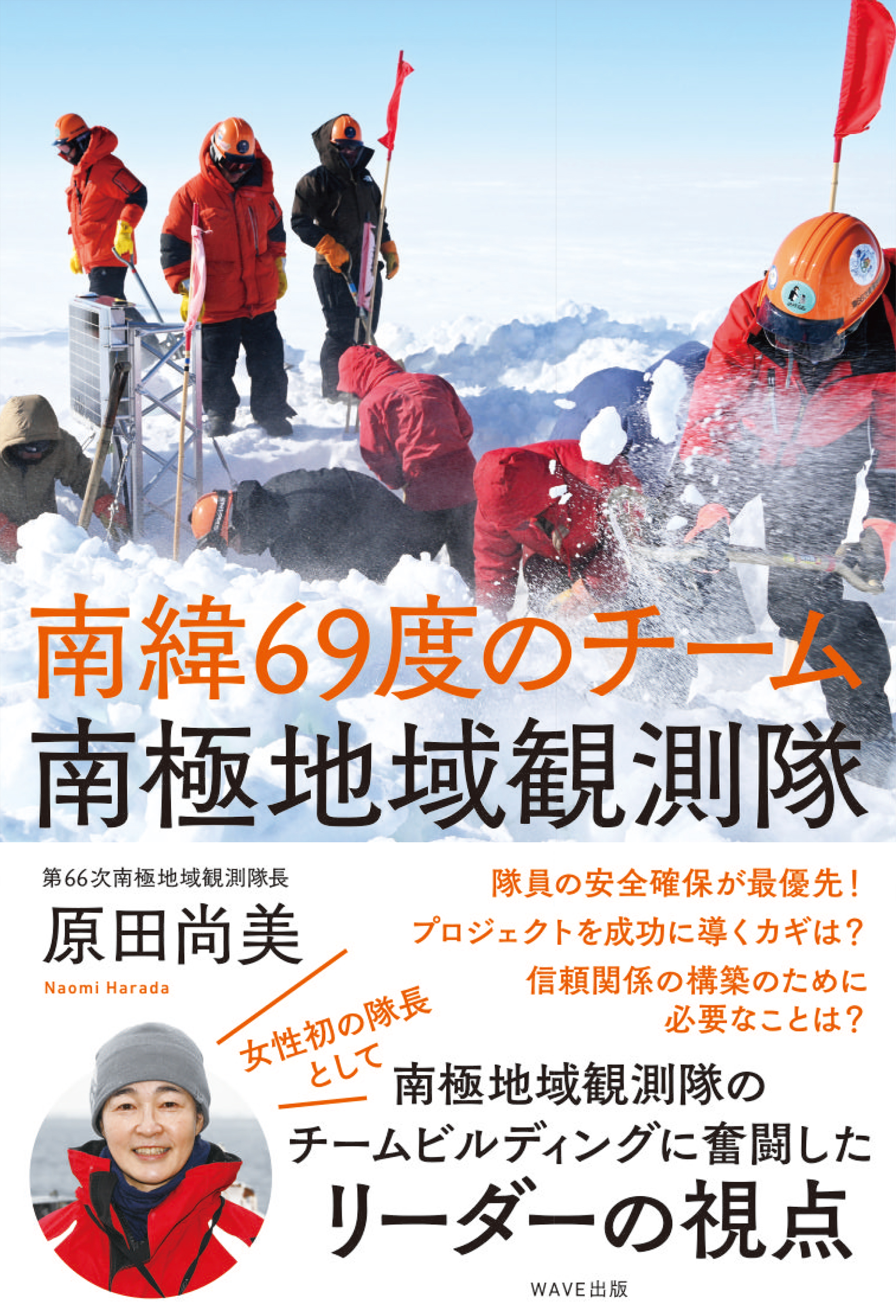

南緯69度のチーム 南極地域観測隊

| ● 発行年月 | 2025年11月刊行 |

| ● 価格 | 定価 1,760円(税込) |

| ● 判型 | 四六判 |

| ● 装丁 | 並製 |

| ● ページ数 | 171ページ |

| ● ISBN | 978-4-86621-536-5 |

女性初の隊長として南極地域観測隊のチームビルディングに奮闘したリーダーの視点

南極は地球上の9割の氷がある場所。

そして世界一寒さが厳しい大陸としても知られています。

日本からの距離は約14000㎞、面積は日本の約36倍。ここで観測事業を行う「南極地域観測隊」は70年近く続く国家的事業です。

そして長期的なプロジェクトでありつつも、隊員が毎年選出され、年次ごとに各分野のプロフェッショナルが集まるという特徴もあります。

本書は、第66次南極地域観測隊において隊長を務めた著者が、日本での訓練・準備期間から、南極での活動の詳細を時系列にそってお伝えしています。

また南極地域観測隊史上、初めての女性隊長として、どのようなことに心を砕いたのか、著者自身の南極の経験とともに伝えます。隊員とのコミュニケーションにおける工夫や配慮、プロジェクトを成功に導くマネジメント、隊員一人ひとりのマインドセットなど、著者の氷の大地で学んだ挑戦と伴走のリーダーシップは、多様性が高まる組織のチームビルディングに悩む読者にもヒントとなる一冊です。

〇はじめに

〇第66次南極地域観測隊組織図

〇第66次南極地域観測隊のスケジュール

〇プロローグ チームになるためのマインドセット

・リーダーは男性? ――固定観念はどのようにつくられるのか

固定観念とどう向き合うか/女子は数学が苦手?

・二度目の南極で

アンコンシャスバイアスに気づく大切さ

〇第1章 第66次南極地域観測隊キックオフ!

・前哨戦 冬期総合訓練でチームビルディング――過酷な環境下で生まれる助け合い

相互の協力が必須の5日間/班長と隊長の役割

・新メンバーの迎え方チームの土台づくり/連絡のオーバーフローに注意/相談できる、報告できる体制づくり

・誰ひとり欠かせないチームの中で――南極観測は一大プロジェクト

南極の今を知る「観測」/南極観測事業の柱「設営」/南極観測の発展に貢献する「同行者」

・それぞれのプロフェッショナルの仕事を尊重する

設営と観測という職域/仕事で助け合うということ

〇コラム 33年前の「南極新聞」

〇第2章 南極を仕事場に

・最初のミッション「接岸」

仕事を進めるための循環するコミュニケーション/昭和基地での活動開始/どこまでの仕事を自分ごととできるか/氷の大地で「水不足」/久しぶりの昭和基地で/トラブルを繰り返さないために

・観測隊と「しらせ」との連携

海上自衛隊「しらせ」との連携で必要なこと/海中観測ロボット「MONACA」の自律航行に向けて/信頼の積み重ねでできること

・極限の環境でのコミュニケーションを探る

芽のうちに不満を摘み取るためにリーダーがすべきこと/不満の芽が育ち始めたら/課題解決に必要なこと

・死が隣り合わせの環境で隊員の安全確保のために

通信は南極の生命線

・遠慮と配慮の違い

ミーティングにスパイスを/集団の中の個人を大切にするために

・リーダーでありマイノリティという立場から

評価軸は多様であるべき/反発や異議を唱える背景

・チームのモチベーションの保ち方

他者の目を借りて自分の仕事を見る

・南極のOODA ――観察、方向づけ、意思決定、行動

100万年前の氷柱を求めて/観察(Observe)――現場の情報収集/方向づけ(Orient)――状況認識/意志決定(Decide)/行動(Action)/再び観察へ OODA→O

・コラム 南極で一番好きな景色

第3章 南極の仕事を支えるくらし

・限られた装備、限られた環境の中で

想像を超える乾燥との戦い/南極の食/制限と工夫のせめぎあい 昭和基地

・南極でのオンオフのつくり方――仕事と生活環境が地続きの中で

仕事スイッチの切り替え方/冬の昭和基地を守る越冬隊

・コラム 私にとっての南極の魅力

エピローグ 帰国後も観測隊は続く

・日本と南極をつなぐ

おわりに